Crociato anteriore

- INQUADRAMENTO DELLA PATOLOGIA

- Legamento crociato craniale del cane: anatomia e fisiologia

- Rottura traumatica del legamento crociato craniale

- Rottura patologica del legamento crociato: eccessiva inclinazione del piatto tibiale

- Rottura patologica del legamento crociato. Difetti posturali.

- Rottura patologica del legamento crociato degenerazione senile, gonartrosi primaria, malattie immunomediate.

- Rottura patologica del legamento crociato craniale del cane: lussazione ricorrente della rotula

- Patologie dei menischi mediale e laterale in seguito a rottura di Legamento Crociato Craniale

- Razze predisposte e non predisposte

- DIAGNOSI

- TERAPIA CHIRURGICA

- TERAPIA FARMACOLOGICA

- TERAPIA OMEOPATICA CLASSICA

- TERAPIA NON FARMACOLOGICA

- INQUADRAMENTO DELLA PATOLOGIA

- Legamento crociato craniale del cane: anatomia e fisiologia

- Rottura traumatica del legamento crociato craniale

- Rottura patologica del legamento crociato: eccessiva inclinazione del piatto tibiale

- Rottura patologica del legamento crociato. Difetti posturali.

- Rottura patologica del legamento crociato degenerazione senile, gonartrosi primaria, malattie immunomediate.

- Rottura patologica del legamento crociato craniale del cane: lussazione ricorrente della rotula

- Patologie dei menischi mediale e laterale in seguito a rottura di Legamento Crociato Craniale

- Razze predisposte e non predisposte

- DIAGNOSI

- TERAPIA CHIRURGICA

- TERAPIA FARMACOLOGICA

- TERAPIA OMEOPATICA CLASSICA

- TERAPIA NON FARMACOLOGICA

Casi correlati

Considerazioni personali: rottura del legamento crociato anteriore

Considerazioni omeopatiche alla luce di 25 anni di esperienza

Dott. Mauro Dodesini

Sì : è possibile curare con successo la rottura del legamento crociato.

Novembre 2006

VII° Congresso Nazionale Fiamo Relatore ”Terapia Omeopatica come alternativa a quella chirurgica nella patologia del legamento crociato craniale . Studio retrospettivo di 36 casi “.

Aprile 2008

Autore di un articolo sul Medico Omeopata n° 37 la Rivista italiana di Omeopatia Classica della Fiamo. Terapia Omeopatica della lesione del legamento crociato anteriore del cane.

20 giugno 2008

Venerdì di Repubblica n°1057 Nella Sezione: Scienze – Natura Valeria Aloisio scrive un articolo riguardo ad un mia pubblicazione sulla terapia omeopatica della lesione del legamento crociato anteriore del cane. L’Autrice sottolinea che su 55 casi 49 sono stati curati con Rimedi Omeopatici fin dall’esordio della malattia con successo. I 6 cani operati dopo un periodo variabile furono sottoposti a terapia omeopatica con esito favorevole perché presentavano zoppie intermittenti invalidanti. Suscitò un notevole interesse il riscontro che il Rimedio Omeopatico curava anche le patologie concomitanti come incontinenza e artrite.

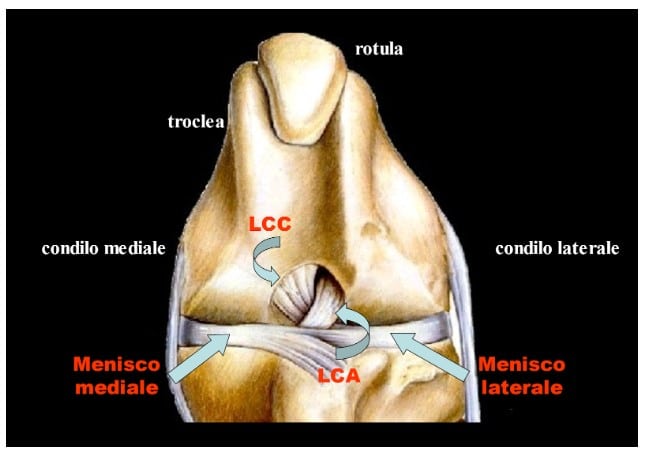

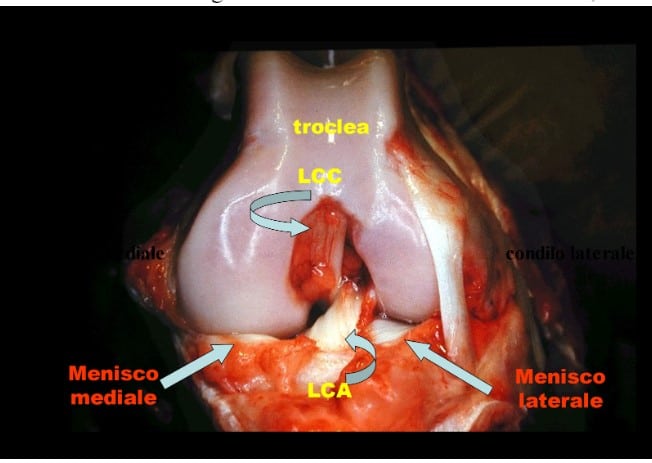

Legamento crociato craniale del cane: anatomia e fisiologia

Il ginocchio è un’articolazione che permette due movimenti: la rotazione intorno all’asse longitudinale della tibia e la flessione e l’estensione.

La traslazione è considerata patologica. E’ un’articolazione che non è limitata dai capi articolari delle ossa ma dai legamenti, e in particolare:

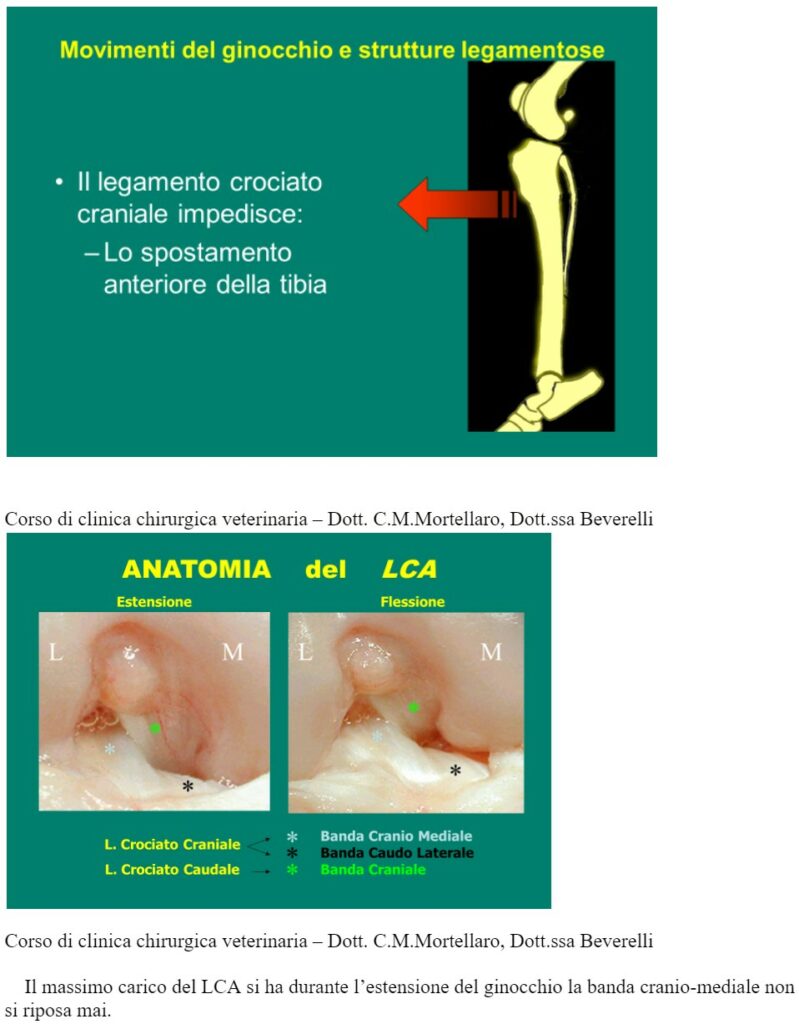

Il legamento crociato craniale è costituito da due bande: una cranio-mediale e una caudo-laterale.

Corso di clinica chirurgica veterinaria – Dott. C.M.Mortellaro, Dott.ssa Beverelli

Corso di clinica chirurgica veterinaria – Dott. C.M.Mortellaro, Dott.ssa Beverelli, Dott. Mauro Dodesini

Il legamento crociato craniale del cane è la struttura più importante nella stabilizzazione articolare dell’articolazione del ginocchio

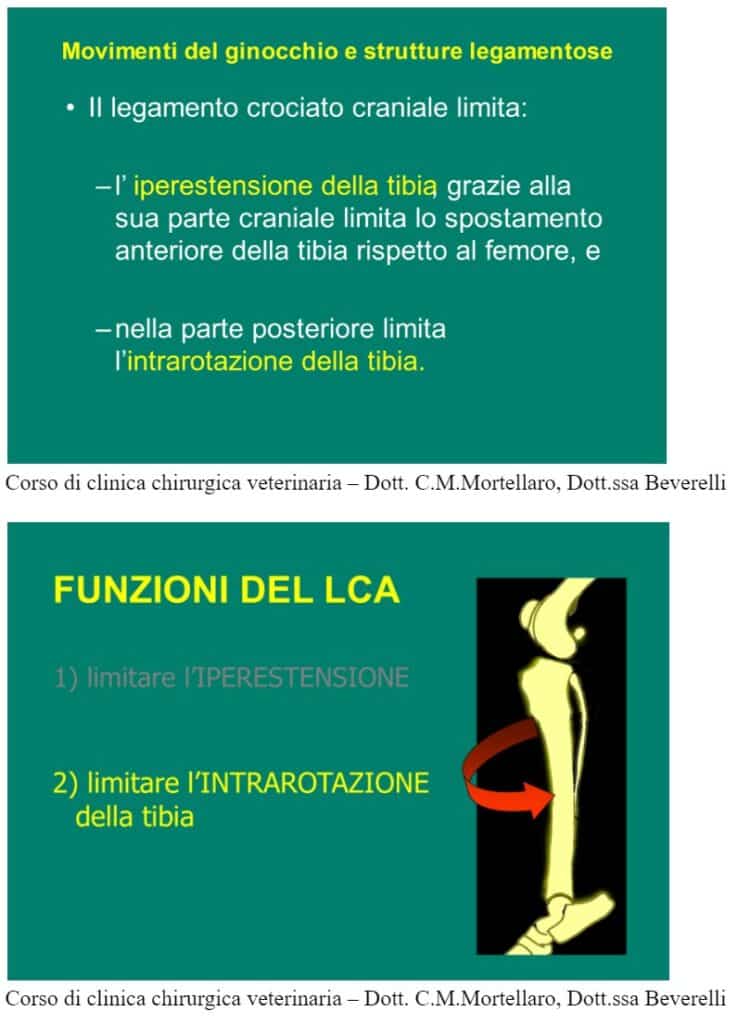

Il legamento crociato craniale limita l’iperestensione della tibia; grazie alla sua parte craniale limita lo spostamento anteriore della tibia rispetto al femore e nella parte posteriore limita l’intrarotazione della tibia.

Il legamento crociato caudale è costruito da una banda e contiene l’escursione caudale della tibia.

Il legamento collaterale laterale e la parte caudo mediale della capsula articolare limitano ulteriormente la possibilità dei movimenti dell’articolazione.

Rottura traumatica del legamento crociato craniale

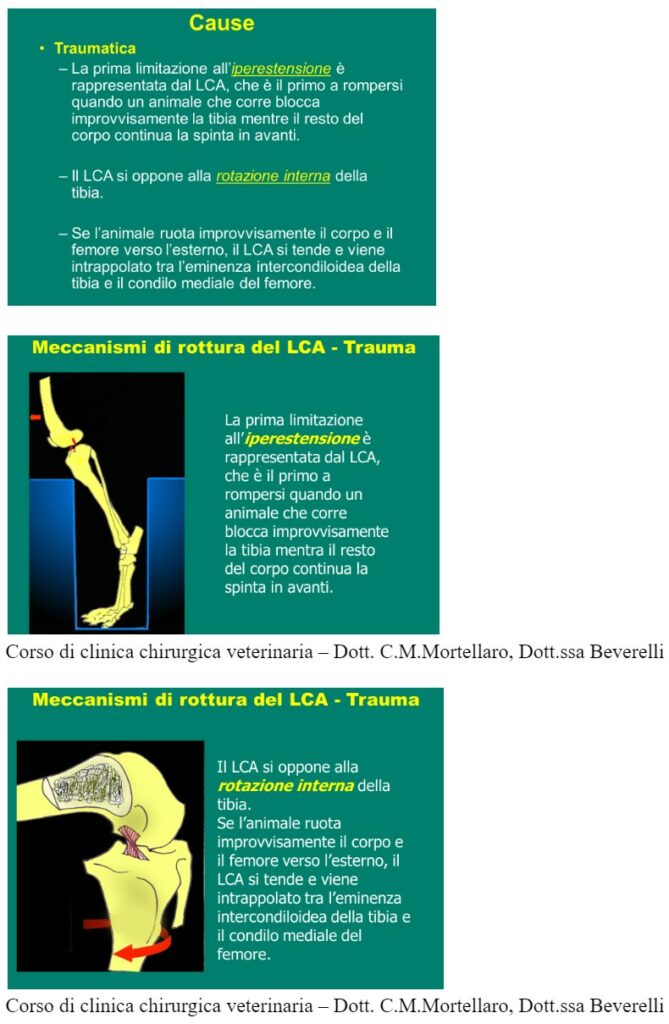

- La prima limitazione all’iperestensione è rappresentata dal Legamento Crociato Anteriore, che è il primo a rompersi quando un animale che corre blocca improvvisamente la tibia mentre il resto del corpo continua la spinta in avanti.

- Il LCA si oppone alla rotazione interna della tibia. Se l’animale ruota improvvisamente il corpo e il femore verso l’esterno, il LCA si tende e viene intrappolato tra l’eminenza intercondiloidea della tibia e il condilo mediale del femore.

Rottura patologica del legamento crociato

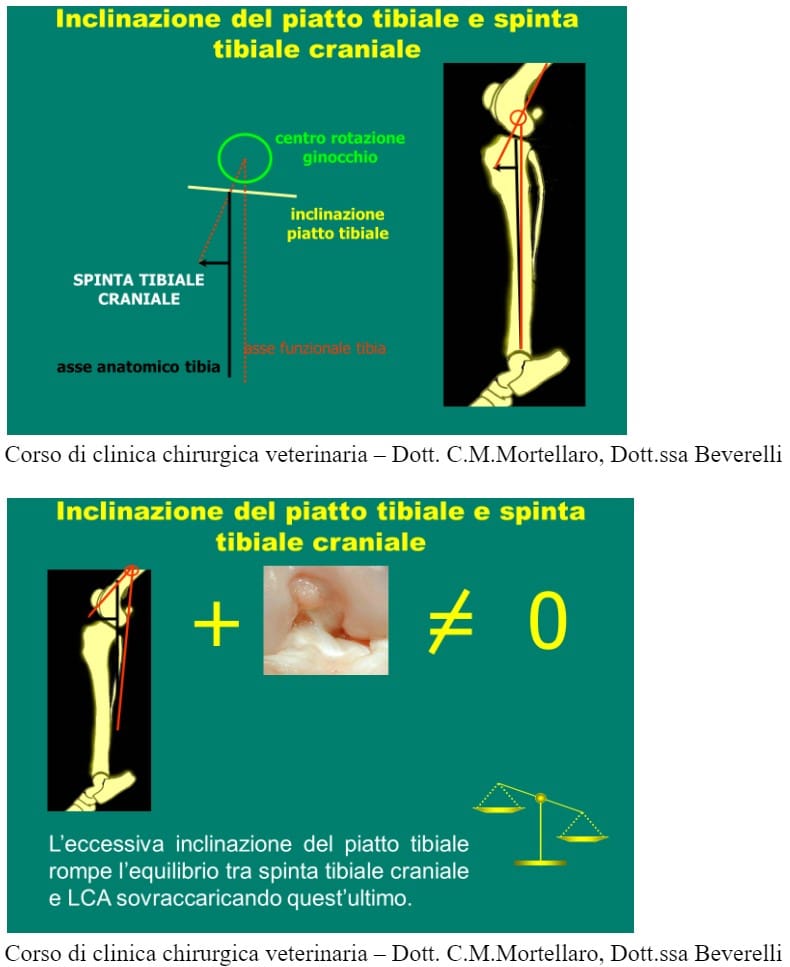

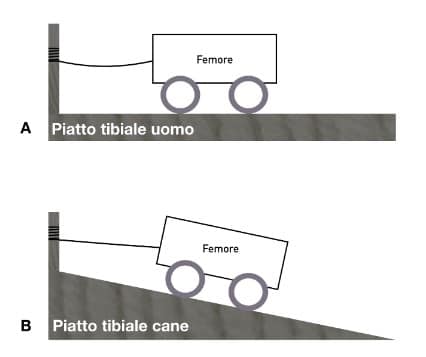

Eccessiva inclinazione del piatto tibiale

Angolo di inclinazione medio 23° (da 18° a 30° con limiti fino a 60°). In condizioni normali l’inclinazione del piatto tibiale produce una spinta tibiale craniale contrastata dal LCA. L’eccessiva inclinazione del piatto tibiale rompe l’equilibrio tra spinta tibiale craniale e LCA sovraccaricando quest’ultimo. Quando si creano queste condizioni la sollecitazione meccanica diventa intensa a causa dell’aumento della spinta tibiale craniale: l’esistenza di uno o più di questi fattori determinano lo squilibrio della biomeccanica articolare, una continua sollecitazione del LCA, modificazioni degenerative croniche secondarie del LCA, successiva sovradistensione, quindi ipersollecitazione e conseguente rottura spontanea.

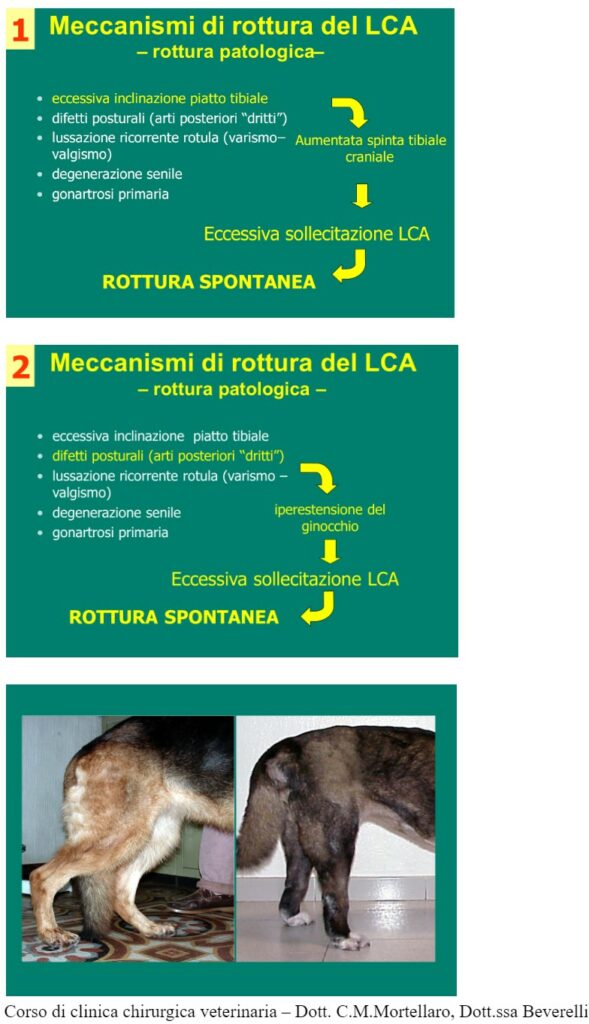

Rottura patologica del legamento crociato Difetti posturali.

Difetti posturali: arti posteriori dritti.

L’articolazione è costantemente mantenuta in iperestensione così che il LCA è costantemente sottoposto ad una smodata sollecitazione e di conseguenza ad una predisposizione alla rottura spontanea.

Rottura patologica del legamento crociato

degenerazione senile,

gonartrosi primaria, malattie immunomediate.

Condizioni che contribuiscono all’indebolimento della resistenza alla tensione del LCA e relativa predisposizione alla rottura spontanea.

Nel 22-40% assistiamo ad una successiva rottura del LCA controlaterale.

Rottura patologica del legamento crociato craniale del cane:

lussazione ricorrente della rotula

Patologie dei menischi mediale e laterale in seguito a rottura di Legamento Crociato Craniale

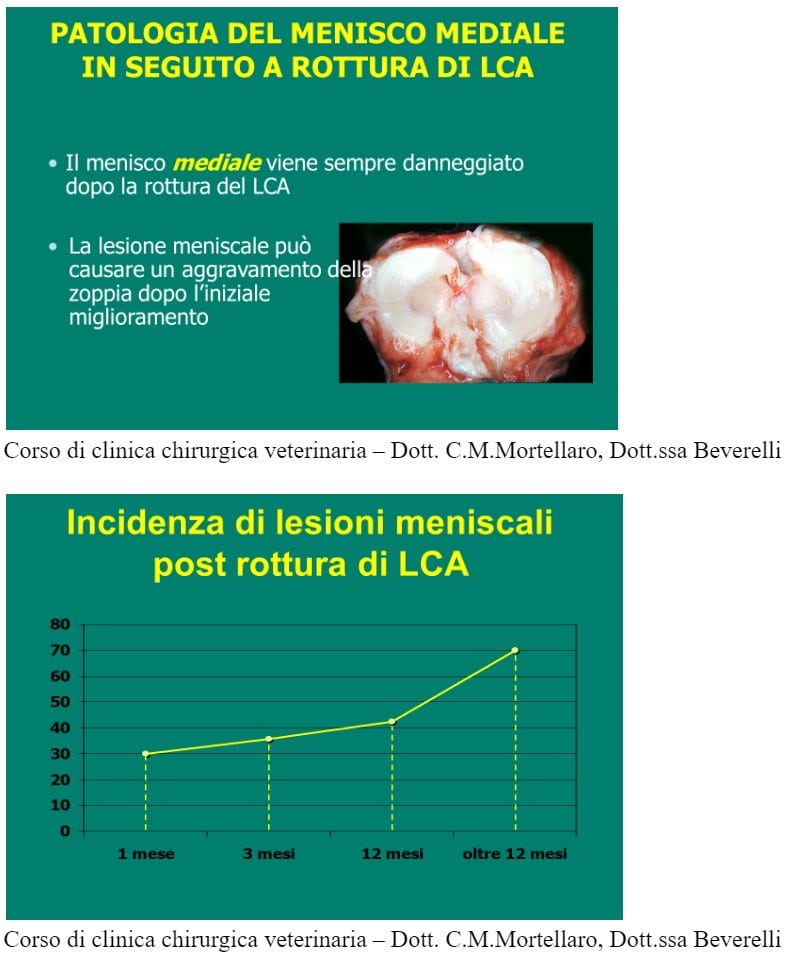

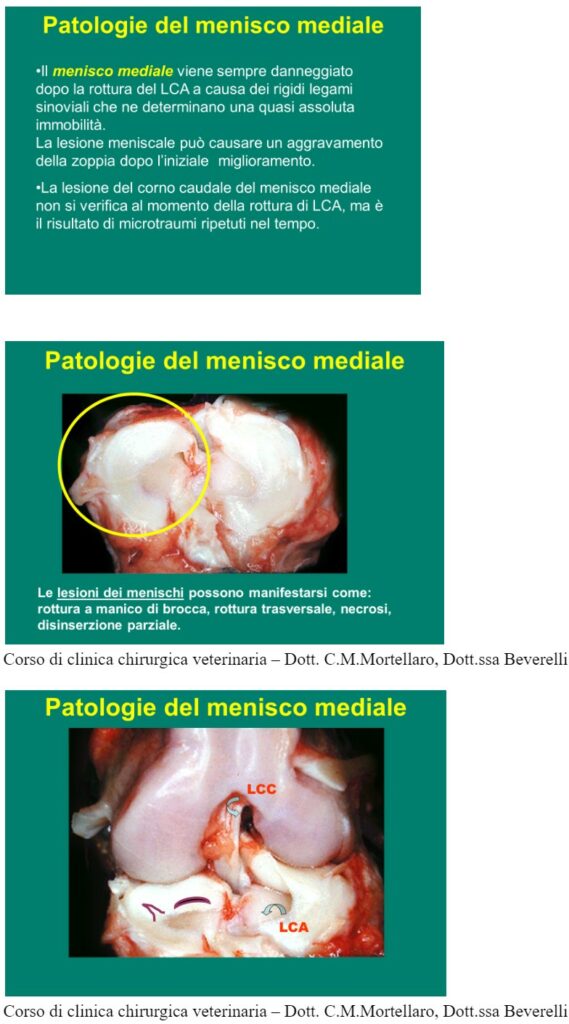

Il menisco mediale viene sempre danneggiato dopo la rottura del LCA a causa dei rigidi legami sinoviali che ne determinano una quasi assoluta immobilità.

La lesione meniscale può causare un aggravamento della zoppia dopo l’iniziale miglioramento.

Durante la deambulazione anomale forze compressive, tangenziali e Rotazionali agiscono sul menisco mediale.

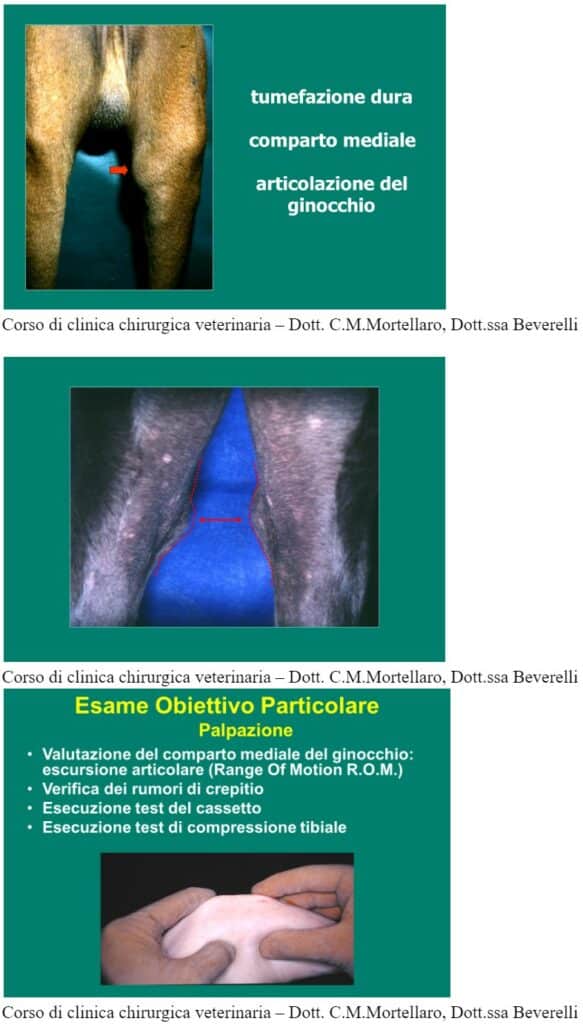

Il movimento di traslazione craniale della tibia a cui viene sottoposta l’articolazione quando viene valutato il segno del cassetto incunea il corno caudale del menisco mediale tra piatto tibiale e condilo femorale e ne determina lo schiacciamento.

La lesione del corno caudale del menisco mediale non si verifica al momento della rottura di LCA, ma è il risultato di microtraumi ripetuti nel tempo.

Mentre il menisco laterale non subisce le sollecitazioni croniche che alterano il menisco mediale durante il movimento di cassetto.

Le lesioni del menisco laterale sono generalmente il risultato di un grave trauma che danneggia più strutture articolari nello stesso momento.

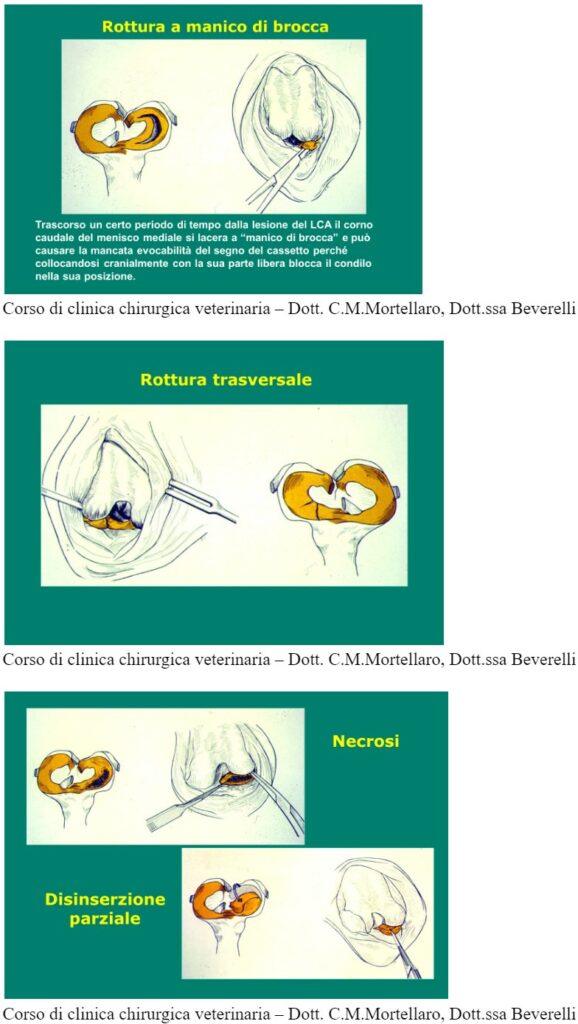

Le lesioni dei menischi possono manifestarsi come: rottura a manico di brocca, rottura trasversale, necrosi, disinserzione parziale.

Trascorso un certo periodo di tempo dalla lesione del LCA il corno caudale del menisco mediale si lacera a ” manico di brocca ” e può causare la mancata evocabilità del segno del cassetto perché collocandosi cranialmente con la sua parte libera blocca il condilo nella sua posizione. L’esecuzione dell’esame radiografico conferma la traslazione del femore rispetto alla tibia.

Razze predisposte e non predisposte

Razze predisposte

Alcune razze come l’Akita, il Bull Mastiff e il Chow chow presentano un’iperestensione del ginocchio e il LCA può rompersi o stirarsi. Questa situazione è determinata dalla conformazione del condilo fa si che la distanza tra l’inserzione femorale e tibiale risulti superiore alla lunghezza del legamento. Quando la tibia si muove cranialmente il LCA diviene lasso.

Razze non predisposte

Bassotto, Basset hound, Schnauzer, Levrieri, Collie, Carlino, Shih tzu, Pechinese, Pastore Tedesco

Predisposizione in base al peso corporeo

E’ dimostrato che dai 4 anni di età in poi aumenta la predisposizione alla lesione del LCA se il soggetto è in soprappeso.

Bibliografia

Boirab M.J, Ellison G.W., Slocum B. “Tecninca chirurgica” UTET

Cheli R. “Clinica chirurgica veterinaria” UTET

Slatter “Trattato di chirurgia dei piccoli animali” SBM

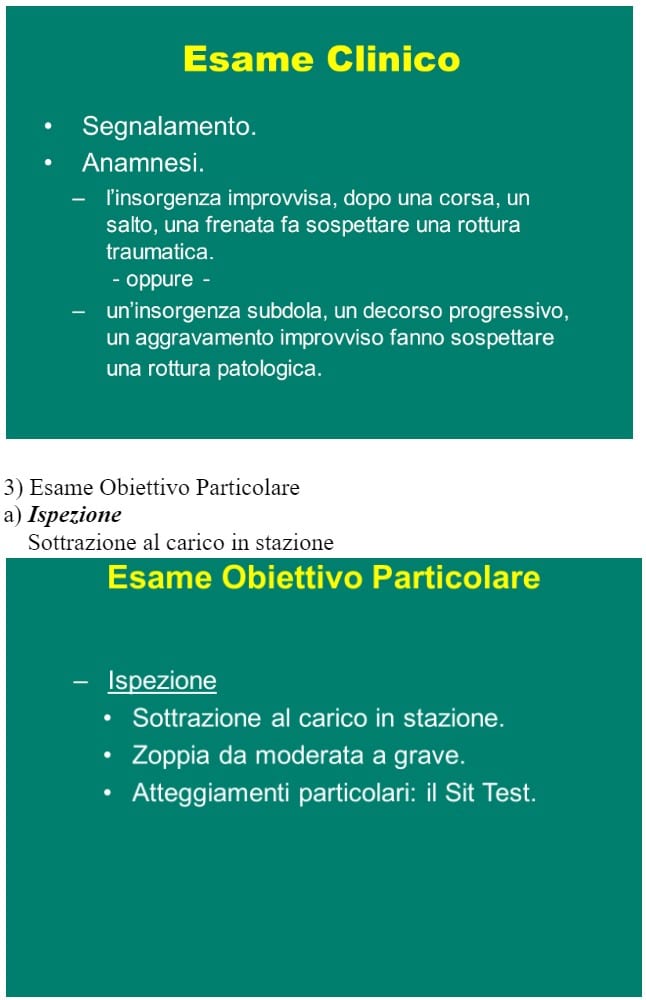

Esame clinico

1) Segnalamento

2) Anamnesi

a) l’insorgenza improvvisa, dopo una corsa, un salto, una frenata fa sospettare una rottura traumatica

– oppure –

b) un’insorgenza subdola, un decorso progressivo, un aggravamento improvviso fanno sospettare una rottura patologica.

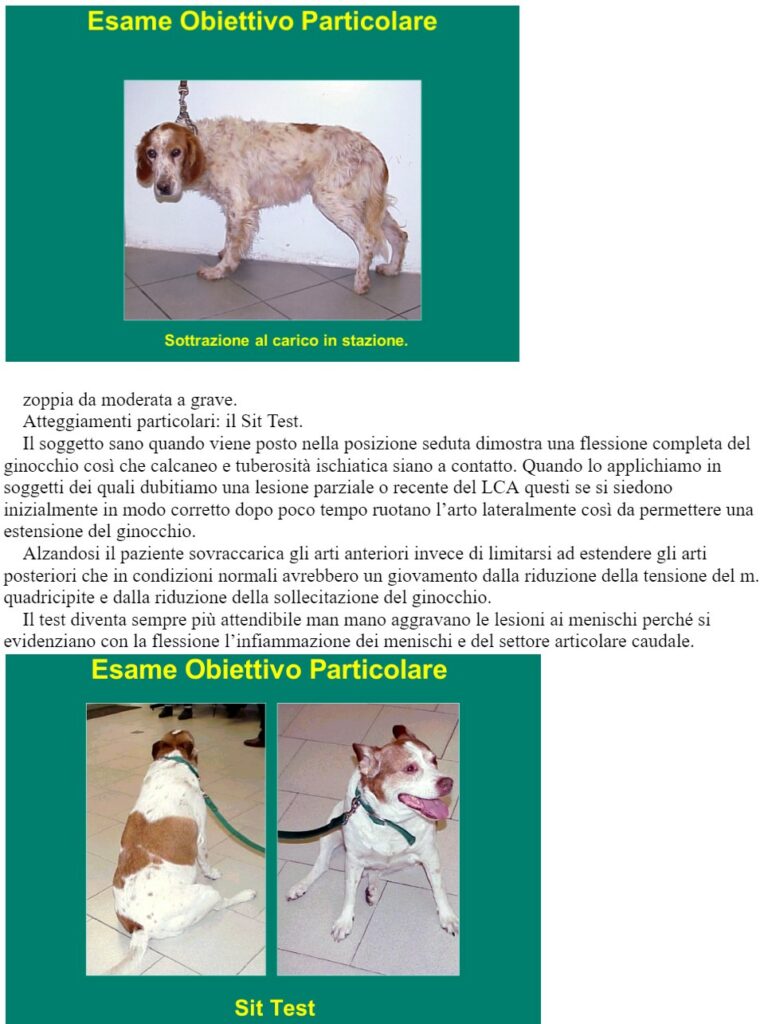

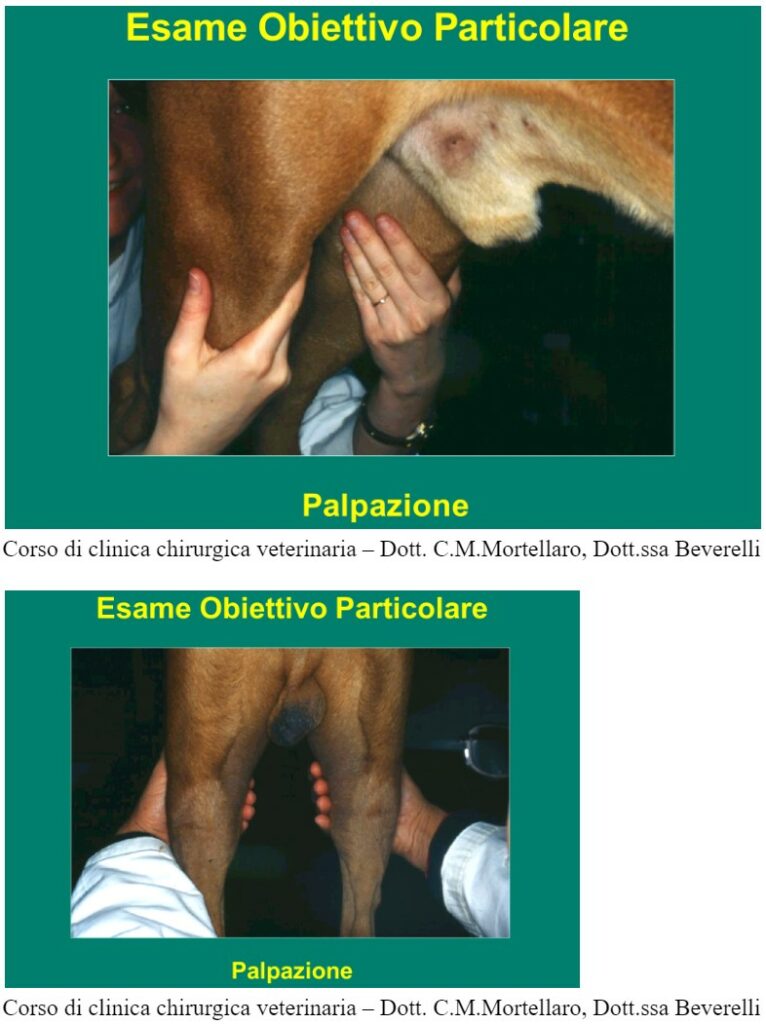

Valutazione della escursione articolare: Range Of Motion R.O.M.

Verifica dei rumori di crepitio

Esecuzione del test del cassetto. Il segno del cassetto positivo dimostra la capacità di traslazione della tibia rispetto al femore ed è caratteristico della rottura del LCA. E’ descritta la possibilità di un falso negativo se c’è concomitante lesione del corno caudale del menisco mediale. Trascorso un lungo periodo dal trauma il segno del cassetto può non essere più ripetuto a causa della fibrosi della capsula e del posizionamento del corno caudale del menisco mediale cranialmente con la sua parte libera tra il condilo femorale e il plateau tibiale blocca il condilo nella sua posizione.

c) Test di compressione tibiale

“ si considera positivo quando flettendo il garretto la parte prossimale della tibia si sposta in direzione craniale. “

“ Evidenzia lo scorrimento craniale della tibia. La spinta tibiale craniale è una forza generata internamente che determina la traslazione craniale della porzione prossimale della tibia a cui si contrappone l’azione del legamento crociato craniale. In condizioni normali la spinta craniale è neutralizzata da forze dirette causalmente prodotte dai muscoli posteriori della coscia. Se questi muscoli sono deboli, e la loro sequenza di contrazione neuromuscolare non è corretta, o la loro azione è inferiore a quella prodotta dal muscolo quadricipite, il lavoro di opposizione alla forza di traslazione craniale della tibia rispetto al femore viene a gravare sul legamento crociato anteriore. In seguito alla rottura del LCA, la tibia si sposta in avanti e il menisco rimane bloccato tra il condilo femorale e il plateau tibiale, con conseguente schiacciamento. “

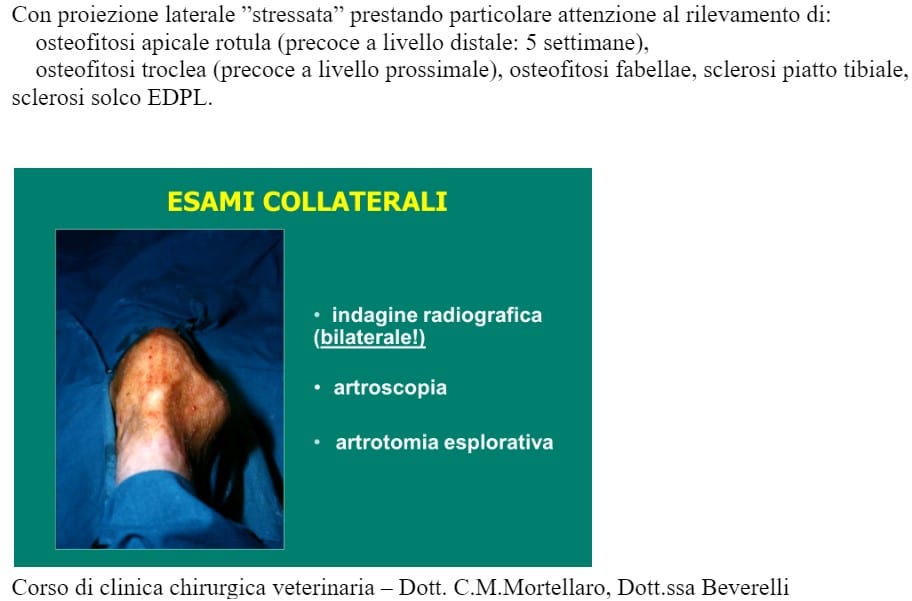

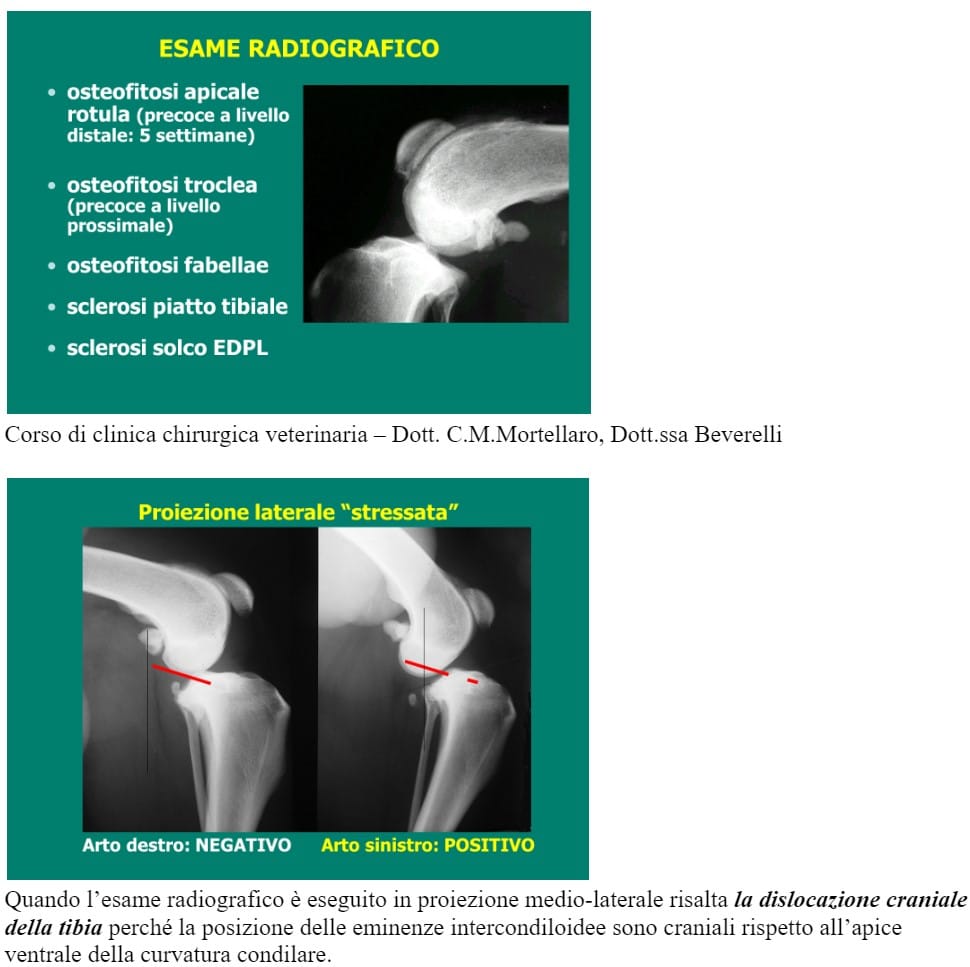

Esami collaterali: esame radiografico

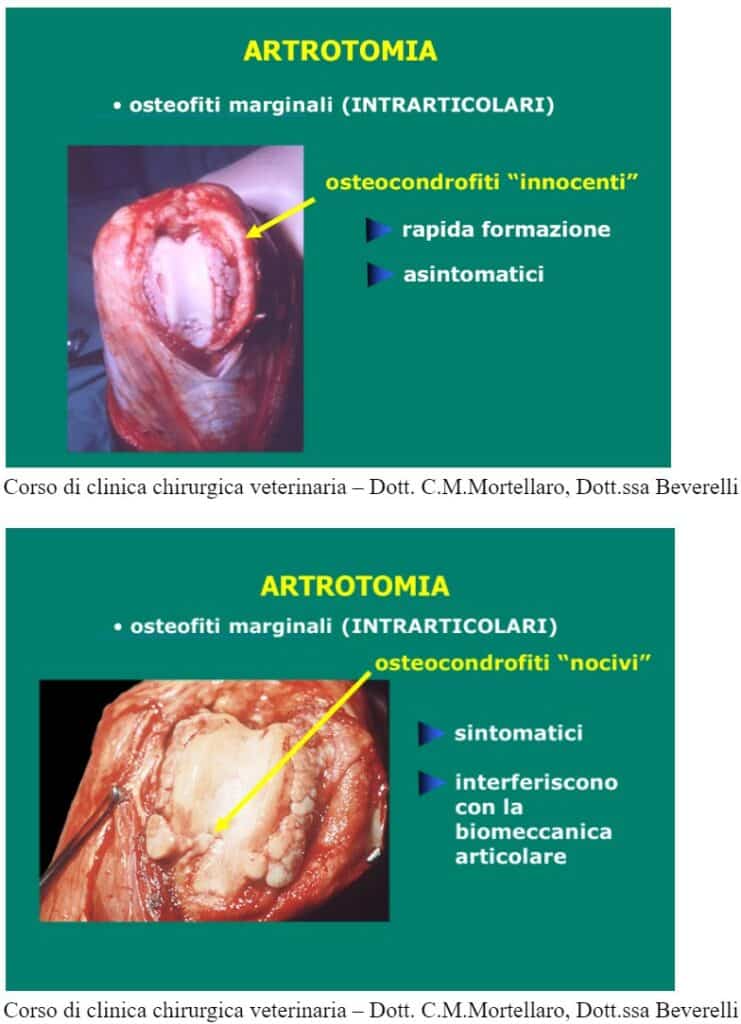

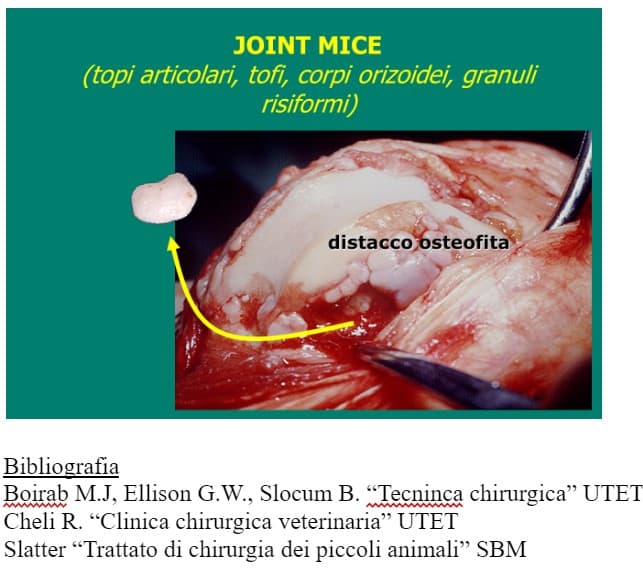

Esami collaterali: artrotomia esplorativa

In sede si evidenziano osteofiti marginali intra articolari, osteocondrofiti “innocenti” a rapida formazione e asintomatici, osteocondrofiti “nocivi” sintomatici che interferiscono con la meccanica articolare, l’eventuale distacco di tofi articolari.

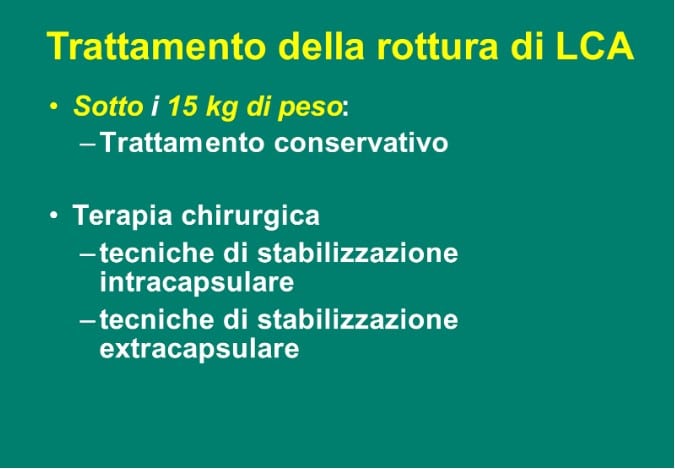

Protocollo terapeutico della lesione del legamento crociato craniale

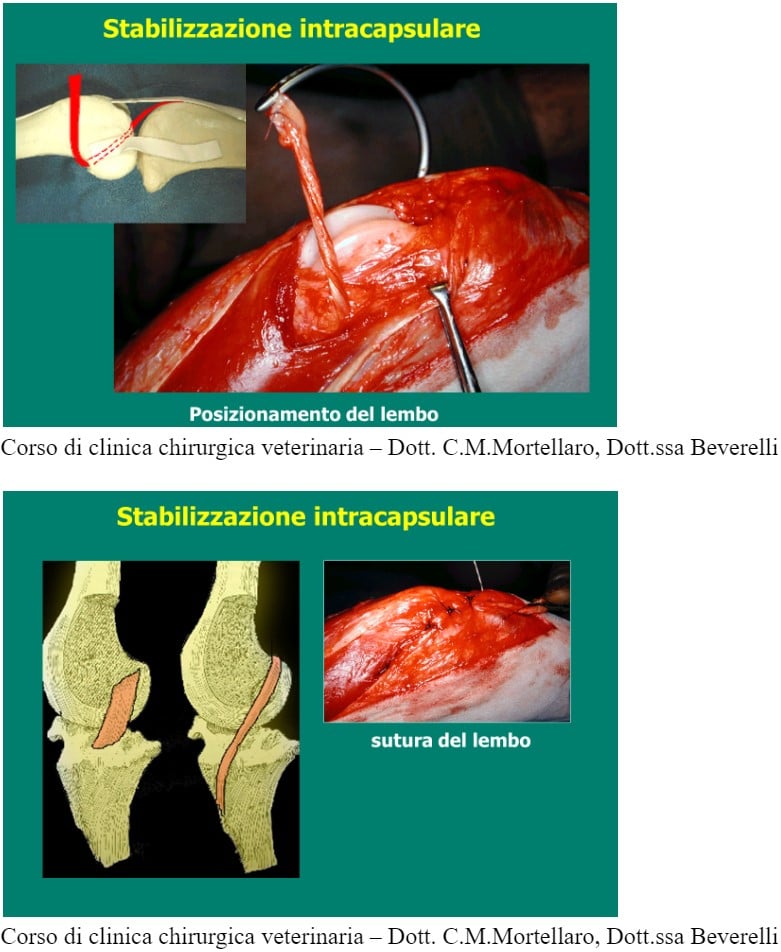

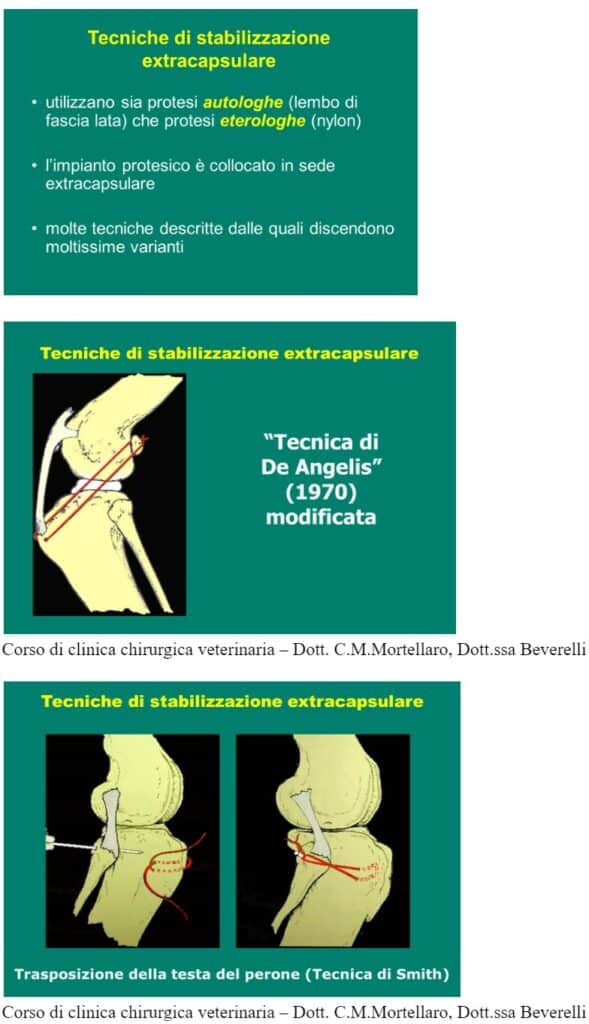

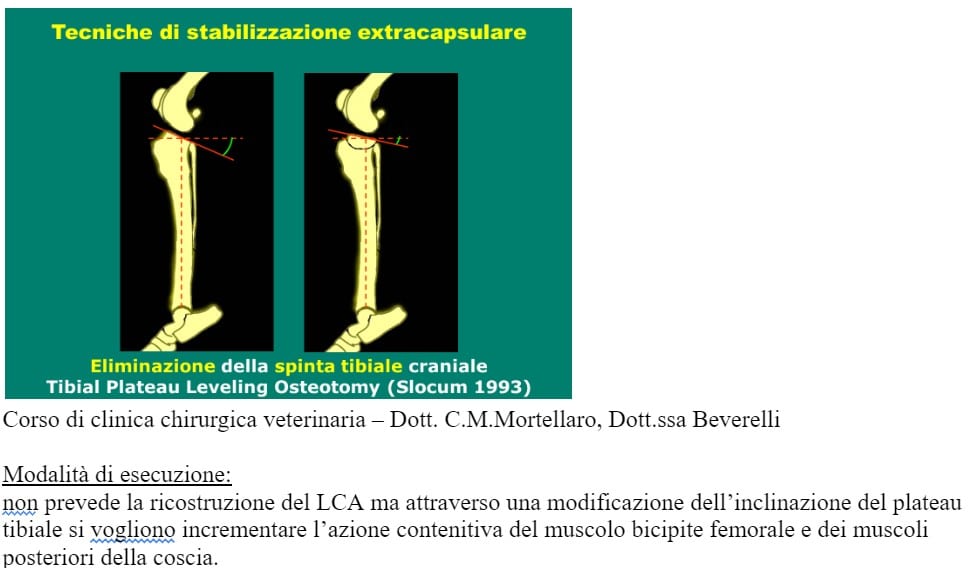

Tecniche di stabilizzazione intra capsulare ed extra capsulare

E’ consigliato un trattamento conservativo per i soggetti con un peso inferiore ai Kg 15, mentre si prevede un terapia chirurgica per i soggetti di un peso superiore che prevede essenzialmente due opzioni:

tecniche di stabilizzazione intracapsulare e

tecniche di stabilizzazione extracapsulare.

Queste tecniche prevedono l’utilizzo di una protesi (impianto che sostituisce nella unzione il LCA) e differiscono per il collocamento della protesi in sede intra-articolare o extra-articolare (l’impianto è a contatto oppure no con la sinovia) e differiscono per il tipo di materiale protesico autologo o eterologo.

Tecniche di stabilizzazione intracapsulare

Utilizzano principalmente protesi autologhe: lembo di fascia lata / lembo di legamento patellare. L’impianto protesico è collocato in sede intracapsulare molte tecniche descritte dalle quali discendono moltissime varianti tra le quali una delle più accreditate è la ” Over the top ” (Arnoczky 1979).

Tecniche di stabilizzazione extracapsulare

Utilizzano sia protesi autologhe (lembo di fascia lata) che protesi eterologhe (nylon). L’impianto protesico è collocato in sede extracapsulare.

Molte tecniche descritte dalle quali discendono moltissime varianti

Trasposizione della testa del perone (Tecnica di Smith).

Tecniche intrac. – extrac. – trasposiz. testa fibula a confronto

85-94% miglioramento clinico indipendentemente dalla tecnica usata (15-6% nessun miglioramento clinico)

85-94% miglioramento clinico indipendentemente dalla tecnica usata (15-6% nessun miglioramento clinico)

50% zoppia intermittente – progressione artropatia degenerativa – riduzione escursione articolare indipendentemente dalla tecnica usata

tempo di recupero simile per le varie tecniche

trasposizione testa della fibula: unica tecnica che sembra distaccarsi dalle altre per maggiore incidenza di complicazioni e minore % di successo.

moltissime variabili rendono il confronto fra varie tecniche di difficile interpretazione!

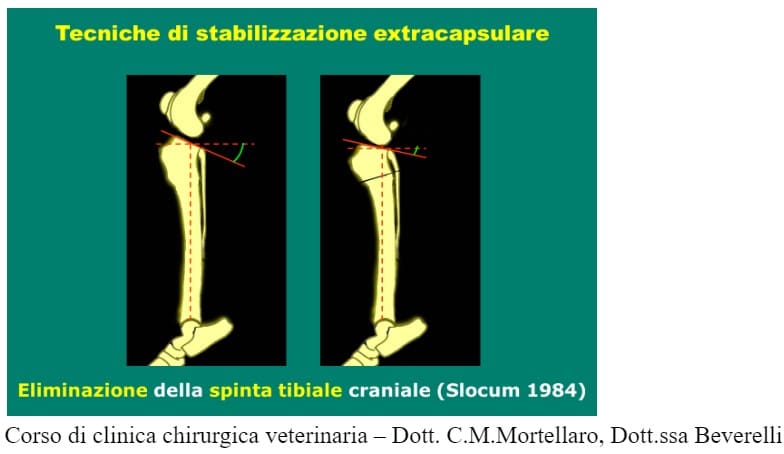

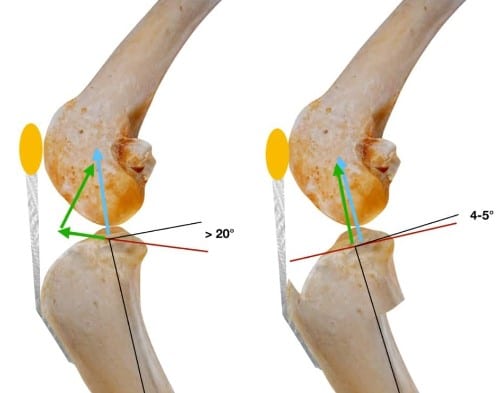

Livellamento Plateau Tibiale: TPLO

La spinta tibiale craniale (A) viene neutralizzata dall’osteotomia livellante del plateau tibiale fino a raggiungere un equilibrio con la trazione esercitata dai muscoli posteriori della coscia e dal muscolo bicipite femorale (B). La tibia risulta funzionalmente stabilizzata dalla trazione caudale (B), cui si oppone passivamente il legamento crociato caudale. La placca da osteotomia livellante del plateau tibiale (C) mantiene in sede i segmenti ossei durante il processo di guarigione.

Da Bojrab, Tecnica chirurgica, Ed. Utet 2001

Obiettivo:

Riduzione della spinta tibiale craniale e incremento l’efficacia dei muscoli della parte posteriore della coscia. Fisiologicamente questo equilibrio viene ottenuto dall’azione del LCA e del corno caudale del menisco mediale.

Indicazioni:

In caso di lesione parziale del LCA, senza lesione del corno caudale del menisco. Questa lesione parziale del LCA precede sempre la lesione del corno caudale del menisco mediale: è l’effetto più evidente della spinta tibiale craniale alterata. In questo caso non riscontriamo sintomi così come non rileviamo degenerazioni artrosiche. La TPLO senza artrotomia proteggerebbe l’integrità del legamento parzialmente lesionato da ulteriori danni causati dalla spinta tibiale craniale.

Prevenzione della rotazione del plateau tibiale e varismo del ginocchio. L’eccessiva rotazione del plateau tibiale sottopone a intense sollecitazioni il legamento crociato posteriore causandone lo stiramento. Il varismo del ginocchio associato a torsione interna della tibia viene rilevata in oltre il 50% dei Rottweiler. Con la TPLO ci si propone di tenere sotto controllo la spinta tibiale craniale e le forze di intra-rotazione responsabili del fallimento delle tecniche di trasposizione della testa della fibula, sutura embricante laterale, sutura laterale fabello-tibiale.

Nei cani anziani la progressiva riduzione della forza del muscolo bicipite femorale e degli altri muscoli della coscia, associata all’incremento di peso non protegge più il LCA dagli effetti negativi della spinta tibiale craniale. Assistiamo ad una serie di microlesioni che esitano nella rottura del LCA.

Per chiarimenti sull’inquadramento della patologia si consiglia di visionare la pagina: rottura patologica del LCA: eccessiva inclinazione del piatto tibiale.

Finalità:

un normale ritorno all’attività lavorativa nel lungo periodo attraverso il controllo della spinta craniale tibiale ottenuto con il livellamento del plateau tibiale

Analogia per facilitare la comprensione del principio della TPLO:

Immaginiamo di avere parcheggiato un carro su una collina.

Se il carro si trovasse su una superficie non inclinata la corda si presenterebbe non tesa, questa si tenderà solo quando verrà impressa una forza contraria alla corda (legamento crociato nell’uomo).

Se invece la superficie su cui si trova il carro è inclinata, la corda sarà sempre tesa e soggetta a una costante forza di trazione che aumenterà nei momenti di carico (legamento crociato craniale nel cane). Il peso del carro viene trascinato verso il basso dalla forza di gravità. Si determina quindi la creazione di una forza di intensità direttamente proporzionale alla inclinazione del piano inclinato. L’analogia con l’articolazione del ginocchio è evidente: quando si rompe il LCA avviene lo spostamento della tibia in direzione craniale e viene lesionato il menisco mediale.

Tecnica chirurgica

Si esegue un’incisone cutanea cranio mediale dalla regione della rotula al terzo superiore della tibia.

Si attua un’artrotomia para patellare mediale e si lussa cranialmente la rotula.

Ispezionato il cavo articolare si rimuovono i monconi sfilacciati del LCA e il lembo a “ manico di secchio “ del corno caudale del menisco mediale che si libera.

Vengono scollate dalla corticale le inserzioni dei muscoli gracile e semitendinoso e il ventre caudale del m. sartorio prestando attenzione a mantenere integro il legamento collaterale mediale.

Si realizza l’osteotomia livellante del plateau tibiale parallela al tendine patellare secondo la struttura e l’allineamento del paziente.

Con una sega si pratica un taglio cilindrico sulla parte prossimale della tibia.

Successivamente la porzione prossimale della tibia viene ruotata fino a livellare il plateau tibiale.

Le due parti dell’osso osteotomizzate vengono fissate con una placca da osteotomia livellante del plateau tibiale.

Grazie allo studio accurato dei radiogrammi effettuare in sede pre- operatoria è possibile riportare le misurazioni in chirurgia e ruotare il piano tibiale raggiungendo l’inclinazione di circa 4-5 gradi.

Dopo aver ruotato il pitto tibiale l’osteotomia che abbiamo effettuato sarà stabilizzata tramite una placca dedicata.

In questo modo diminuendo l’inclinazione del piatto tibiale, che è direttamente proporzionale alla spinta tibiale craniale, diminuisce di conseguenza anche lo scivolamento craniale della tibia con una conseguente maggiore stabilità dell’articolazione.

Periodo post-operatorio:

Fino alla confermata unione dei due monconi ossei verificata con esame radiografico i pazienti vanno confinati in gabbia, in casa o tenuti strettamente al guinzaglio.

Il muscolo bicipite femorale nel periodo successivo all’intervento si atrofizza parecchio e per recuperare il suo sviluppo gi sono necessari almeno sei mesi.

I cani cominciano ad appoggiare l’arto “ in punta “ in un periodo compreso tra tre giorni e tre settimane.

Se tra la seconda e la sesta settimana il proprietario non riesce a controllare il cane è consigliata anche la sedazione farmacologica.

Nelle successive tre settimane il cane è da tenere al guinzaglio lungo mt 3, che nelle successive tre settimane diventa si allunga fino a mt 6.

Normalmente il cane trascorsi quattro mesi dall’intervento può correre moderatamente al guinzaglio. Gli sono comunque precluse le attività che più lo possono “eccitare“ e il gioco con altri cani.

Cinque criteri valutativi dell’intervento :

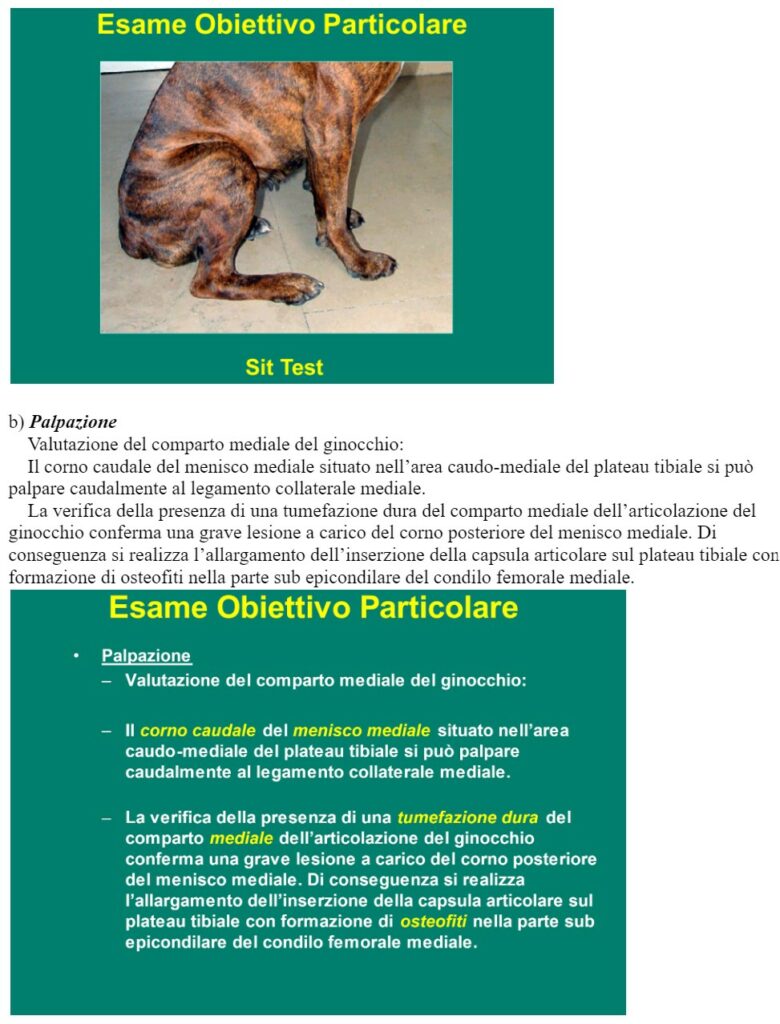

1) ripristino della completa flessione del ginocchio. E’ valutabile con il sit test : il cane “ accosciato “ è seduto simmetricamente. Quando sono concomitanti artropatie croniche ed osteofiti sul platea tibiale caudale non raggiungono la completa flessione a causa dell’interferenza meccanica degli osteofiti.

2) completo ripristino dello sviluppo della muscolatura in 3-4 mesi.

3) articolazione del ginocchio non dolente e non infiammata in 3-4 mesi. alla palpazione si verifica la consistenza fibrosa e non più “ spongiosa “ della capsula.

4) arresto della progressione dell’artrosi confermata dall’esame radiografico.

5) Ripristino completo della funzionalità dopo 4 mesi circa.

Tecnica “Over the top”

Riguardo alle tecniche piu’ datate e cioè imbricazione laterale con fili sintetici e la ricostruzione intrarticolare con fascia lata tecnica OVER THE TOP conservano sempre una loro validita’, l’importante e’ come vengono eseguite.

Il principio della tecnica ectrarticolare con imbricazione laterale e’ ritornata in uso con il metodo Tight Rope che consiste nel praticare dei fori facendo passare dei fili di Poliestere resistente evitando di passare attorno alla fabella pratica questa che crea non poco dolore ed inoltre il filo segando attorno al legamento fabellare porta all’allentamento del filo stesso con instabilita’.

Per superare questo inconveniente infatti si usano delle viti con occhiello che pero’alcune di queste creano un taglio piu’ precoce del filo in seguito allo scorrimento del

TTA (Tibial Tuberosity Advancement): avanzamento della tuberosità tibiale.

Da alcuni anni però la chirurgia del LCCr offre diverse novità volte al cambiamento della bio-meccanica del ginocchio. Tali tecniche, modificando l’inclinazione del piatto tibiale (con la TPLO e la TWO), o con l’avanzamento della tuberosità tibiale con la TTA (Tibial Tuberosity Advancement), rendono l’apporto del LCCr inutile alla stabilità della articolazione durante il movimento. Vengono cambiate, tramite osteotomie e placche, le forse agenti all’interno del ginocchio durante il carico.

Nella TTA vengono tipicamente usati impianti in titanio (materiale altamente biocompatibile) ed all’interno della osteotomia viene inserito un innesto autologo di osso spongioso per rendere la guarigione più rapida. I tempi di ripresa e le prospettive future, per nostra esperienza, sono notevolmente migliori rispetto agli interventi di vecchia concezione, soprattutto, ma non solo, per i pazienti di taglia medio-grande.

Antinfiammatori

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono un gruppo eterogeneo di composti, spesso chimicamente non correlati, che tuttavia condividono alcune azioni terapeutiche ed effetti collaterali. Il prototipo è l’aspirina; pertanto questi composti vengono considerati spesso come farmaci aspirino simili.

Il meccanismo d’azione dei FANS come antinfiammatori, antipiretici e analgesici può essere spiegato grazie alla capacità di inibire irreversibilmente (aspirina) o reversibilmente (tutti gli altri appartenenti a questa categoria) alcuni enzimi responsabili della biosintesi delle prostaglandine (PGH) e di alcuni autacoidi correlati.

Il primo enzima coinvolto nella sintesi delle prostaglandine è la “prostaglandina perossido sintasi“ (PGH sintasi), o acido grasso ciclossigenasi (COX), il quale catalizza la trasformazione dell’ acido arachidonico negli intermedi endoperossidi instabili PGG2 e PGH2.

Attualmente è noto che esistono due forme di ciclossigenasi, chiamate Ciclossigenasi 1 (COX 1) e Ciclossigenasi 2 (COX 2). La COX 1 rappresenta l’isoforma costitutiva che si trova nella maggior parte delle cellule e dei tessuti. Essa è responsabile della sintesi di prostaglandine fondamentali per mantenere una corretta fisiologia ed implicate in importanti ruoli fisiologici quali ad esempio la citoprotezione gastrica; a questo proposito è importante sottolineare che solo la COX 1 (e non la COX 2) è costitutivamente espressa nello stomaco (il che può spiegare la marcata diminuzione degli effetti collaterali a livello gastrico conseguente all’utilizzo di inibitori COX 2 selettivi).

Il secondo enzima, la COX 2 rappresenta la forma inducibile, cioè viene prodotto occasionalmente nelle cellule coinvolte nella risposta infiammatoria o immunitaria. Essa causa dolore e gonfiore in risposta ad un danno fisico o ad un’infezione, aumenta la permeabilità delle pareti dei vasi sanguigni e fa giungere le cellule del sistema immunitario al tessuto danneggiato. Tuttavia esistono tessuti, come rene e cervello, nei quali la COX2 sembra assumere ruoli prettamente omeostatici. Nel sistema nervoso centrale, ad esempio, l’espressione a livello di certe aree del midollo spinale fa supporre che possa mediare la trasmissione del dolore o avere comunque una funzione omeostatica, visti gli aumenti registrati durante particolari attività neuronali o in seguito a convulsioni.

Quindi si può dire che, a differenza delle PG costitutive, quelle inducibili vengono prodotte (con l’eccezione del rene, del cervello e degli organi riproduttori) limitatamente alle risposte infiammatorie. La COX2 responsabile di tale produzione è espressa nelle cellule endoteliali, nelle muscolari lisce, nei condrociti, nei macrofagi/monociti, nei fibroblasti e nei sinoviociti. Viene stimolata, oltre che dai lipopolisaccaridi batterici, dalle citochine (es. determinate interluchine e TNF) e dai fattori di crescita (es PDGF, EGF) ed inibita da specifici mediatori antinfiammatori.

Effetti terapeutici e collaterali

Tutti i FANS sono antipiretici, analgesici e antinfiammatori, ad eccezione del Paracetamolo che è antipiretico, analgesico ma solo debolmente antinfiammatorio. Quando utilizzati come analgesici, i FANS in genere sono efficaci solo nel dolore di bassa o media intensità, e sebbene la loro efficacia sia notevolmente inferiore rispetto agli analgesici oppioidi, non presentano gli effetti collaterali periferici e a carico del sistema nervoso centrale tipici di questi ultimi, quali depressione del respiro e dipendenza fisica. Il dolore cronico post-operatorio è ben controllato dai FANS, mentre il dolore viscerale profondo non viene generalmente alleviato. Come antipiretici, i FANS abbassano la temperatura corporea negli stati febbrili.

Trovano la loro principale applicazione clinica come agenti antinfiammatori nel trattamento di malattie muscoloscheletriche, quali artrite reumatoide o osteoartrite. In generale comunque, i FANS garantiscono solo un sollievo sintomatico del dolore e dell’infiammazione, e non modificano in alcun modo il decorso della malattia, senza arrestare il danno patologico al tessuto.

Oltre agli effetti terapeutici comuni, condividono anche numerosi effetti collaterali: il più diffuso è la tendenza a provocare ulcere gastriche o intestinali che talvolta possono essere fatali. L’effetto gastrolesivo è dimostrato sia nell’animale che nell’uomo. Sebbene il meccanismo di questa tossicità gastrointestinale non sia ancora chiaro, esso sembra transitare per l’inibizione dell’epitelizzazione e dell’angiogenesi, attività mediate entrambe dalla PGE2 sintetizzata dalla COX-1. I cani sono molto sensibili, assai più dell’uomo, agli effetti gastrolesivi dei FANS.

Altri effetti collaterali, sempre derivanti dalla inibizione della sintesi delle prostaglandine endogene sono: alterazione della funzionalità renale, prolungamento della gestazione o del travaglio spontaneo e alterazione della funzione piastrinica con un aumento del tempo di sanguinamento (effetto collaterale non condiviso dai COX 2 selettivi).

Numerosi studi sui FANS hanno tentato di documentare l’importanza della selettività anti COX-1 rispetto alla gravità degli effetti collaterali di natura gastrointestinale. Dopo uno studio su 40 FANS differenti, sono stati suddivisi in 4 categorie a secondo della loro potenza relativa (concentrazione necessaria per inibire il 50% e l’80% dell’attività dei due rispettivi enzimi ciclo-ossigenasici). I FANS dei vari gruppi rilevanti per la medicina veterinaria includono:

- le molecole che inibiscono completamente entrambe le COX: fenoprofene, ampirone, ibuprofene, aspirina, indometacina, chetoprofene, flurbiprofene, chetoprofene e chetrolac, naprossene, diclofenac, carprofene.

- Le molecole che inibiscono entrambe le COX, ma preferenzialmente la COX-2 (da 5 a 50 volte più attivi sulla COX-2): celecoxib, etodolac e melodica. Si tratta però di molecole la cui concentrazione necessaria per inibire l’80% dell’attività della COX-2, non solo è spesso assai più elevata di quella sufficiente ad inibirne il 50% ma il più delle volte supera il dosaggio attivo sulla COX-1. Ciò significa che, a dosi terapeutiche, questi FANS inibiscono entrambe le COX.

- Molecole che inibiscono la COX.2 manifestando solo una minimia attività nei confronti della COX-1: rofecoxib ed altri farmaci sperimentali

- Moelcole che inibiscono in modo assai debole entrambe le COX: acido 5.aminosalicilico, il salicilato di sodio, la sulfosalazina, il tamoxifen, la ticlopidina e il sulindac

Oltre a questa suddivisione, sono stati effettuati numerosi studi sui FANS per creare delle linee guida per l’utilizzo in medicina veterinaria. Quelli con rapporto COX-1:COX-2 più favorevoli corrispondono a quelli più sicuri clinicamente, cioè a minor rischio di effetti collaterali gastrointestinali. Tuttavia c’è da tener presente che la selettività viene persa per concentrazioni elevate, quelle che presumibilmente si raggiungono alle dosi terapeutiche. Infine, il Veterinario deve essere cosciente che i FANS possiedono meccanismi di tossicità (es. epatotossicità) indipendenti dal loro effetto sulle prostaglandine.

Attualemente in Nord America sono disponibili tre FANS “COX-1 protettivi”, (termien da preferirsi a COX.2 selettivi, in funzione del fatto che nessun FANS si è dimostrato finora attivo solo sulla COX-2):

etodolac (non in commercio in Italia)

Principali FANS

Acidi carbossilici

- 1. Salicilati

acido acetilsalicilico (Asprina®)

- 2. Acidi acetici

diclofenac (Voltaren®)

- 3. Acidi proprionici

ibuprofene (Moment®, Brufen®, Antalgil®)

carprofen (Rimadyl©)

- 4. Acidi fenamici

acetaminofene – paracetamolo (Tachipirina®, Efferalgan ©)

Flunixin Meglumine (Finadyne Cani®)

Acidi enolici

- 1.Pirazoloni

Fenilbutazone

- 2. Ossicami

Piroxicam (Feldene®, Flogostil®)

Meloxicam (Metacam®, Mobic®)

Altri

Firocoxib (Previcox®)

Mavacoxib (Trocoxil®)

Mavacoxib (Trocoxil®)

Proprietà farmacologiche

Il mavacoxib è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) appartenente alla classe dei coxib. E’ un pirazolo diaril-sostituto. Il principale meccanismo d’azione consiste nell’inibizione della ciclo-ossigenasi. A dosi terapeutiche ha una ridotta inibizione dell’enzima COX-1 e un’elevata inibizione del COX-2.

Farmacocinetica

E’ ben assorbito dopo somministrazione orale: le concentrazioni terapeutiche si raggiungono rapidamente negli animali a stomaco pieno ed il picco della concentrazione si osserva in meno di 24 ore dalla somministrazione di una dose. Il mavacoxib si lega per il 90% alle proteine plasmatiche. E’ distribuito ampiamente in tutto l’organismo e quasi tutti i residui plasmatici correlati al mavacoxib includono il farmaco come tale. La clearance è lenta e la principale via di eliminazione è attraverso l’escrezione biliare del farmaco come tale.

Indicazioni

E’ indicato nel trattamento del dolore e degli stati infiammatori associati a patologia articolare degenerativa nei cani in cui è indicato un trattamento continuo superiore ad un mese.

Controindicazioni

Non usare:

- in cani di età inferiore ai 12 mesi e/p di peso inferiore ai 5 Kg

- in cani che soffrono di disturbi gastrointestinali comprese ulcere o emorragie

- in presenza di manifesti disturbi emorragici

- in caso di alterazione della funzionalità epatica o renale

- in caso di insufficienza cardiaca

- in gravidanza, allattamento o in animali riproduttori

- in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti

- in caso di ipersensibilità nota ai sulfamidici

- in associazione con glucocorticoidi o altri FANS

Precauzioni

Grazie alla sua lenta eliminazione, il mavacoxib evidenzia una lungta emivita plasmatica (fino a oltre 80 giorni). Ciò corrisponde a una durata dell’effetto di 1-2 mesi dopo la somministrazione della seconda dose. Si consiglia una durata massima del trattamento di 6,5 mesi.

Gli animali dovrebbero essere sottoposti a esame clinico prima di inizare il trattamento col farmaco. Non sono idonei quelli con alterazioni della funzionalità renale o epatica o con una manifesta enteropatia emorragica o proteino-disperdente. Si raccomanda di ripetere l’esame clinico un mese dopo aver iniziato il trattamento.

E’ escreto per via biliare: non somministrarlo ad animali con disturbi epatici.

Non utilizzare il medicinale in animali disidratati, ipovolemici o ipotsi giacchè sussiste potenzialmente il rischio di accresciuta nefrotossicità. Evitare la somministrazione concomitante di prodotti medicinali potenzialmente nefrotossici.

Reazioni avverse

Segnalate reazioni avverse come: vomito, diarrea, perdita di appetito, apatia, alterazione dei parametri biochimici renali e della funzionalità renale.

Gastroprotettori

Ranitidina (Ranidil®)

La ranitidina inibisce gli effetti H2 dell’istamina sulle cellule parietali gastriche, riducendo pertanto la secrezione acida sia in condizioni basali che in seguito a stimolazione (cibo, aminoacidi, pentagastrina, istamina, insulina..); è 6-10 volte più potente su base molecolare della cimetidina. La ranitidina rallenta lo svuotamento gastrico e incrementa la pressione dello sfintere esofageo inferiore. A differenza della cimetidina, non inibisce il metabolismo ossidativo microsomiale epatico e non sembra interferire con la secrezione di prolattina benchè possa inibire la secrezione di vasopressina.

Indicazioni: gastrite uremica, ulcere gastriche e duodenali, condizioni ipersecretive come il gastrinoma o la mastocitosi sistemica

Effetti collaterali: in genere il farmaco è ben tollerato. Possono tuttavia comparire disturbi come confusione mentale, vertigini, allucinazioni, sonnolenza. Più raramente: diarrea, orticaria. L’effetto più frequente è la recidiva dell’ulcera gastrica una volta sospeso il trattamento.

Sucralfato (Antepsin®)

Il sulcralfato è un sale comlesso praticamente insolubile in acqua formato da saccarosio ortosolfato e idrossido di alluminio. Possiede attività antiulcera in relazione alla capacità di:

-legarsi per interazione elettrostatica alle proteine del cratere della lesione ulcerosa che viene così coperta da uno strato protettivo che impedisce l’azione dell’acido cloridrico;

– inibire l’attività della pepsina;

– legarsi ai sali biliari neutralizzando l’azione aggressiva nei confronti della mucosa gastrica.

Il sucralfato non possiede alcuna azione neutralizzante nei confronti dell’acido cloridrico.

Indicazioni: è indicato nelle ulcere di qualsiasi origine, nelle malattie epatiche e renali, nelle malattie infiammatorie intestinali, nelle mastocitosi sistemiche, nella terapia preventiva nei trattamenti con FANS. Deve essere assunto a stomaco pieno, pena la perdita parziali o totale di efficacia.

Effetti collaterali: rari, è considerato il farmaco antiulcera più sicuro. Esistono tuttavia segnalazioni di stipsi e nausea.

Omeprazolo (Omeprazen®)

E’ un derivato benzimidazolico che blocca irreversibilmente la ATPasi della pompa protonica delle cellule parietali dello stomaco, inibendo in modo irreversibile la secrezioni gastrica acida fino a che non si siano create nuove molecole di enzima. Nel cane la sua azione antisecretiva è trenta volte amggiore rispetto a quella della cimetidina. Essendo una base debole, in ambiente acido l’omeprazolo è instabile, per cui viene commercializzato sotto forma di capsule gastroresistenti, per cui l’assorbimento avviene nel piccolo intestino e quindi via via che il pH aumenta, sotto l’effetto del farmaco, la sua azione di potenzia e raggiunge il massimo dopo 4-5 giorni.

Indicazioni: la massima efficacia terapeutica si raggiunge in 3-5 giorni. Indicato per ulcere gastiche gravi, esofagiti da reflusso, gastrinomi, mastocitomi.

Effetti collaterali: l’acloridria (reversibile) può teoricamente predisporre a colonizzazione batterica ed infezioni enteriche. La somministrazione a lungo termine porta a ipertrofia reversibile della mucosa gastrica. In umana si sconsiglia una terapia di durata superiore alle otto settimane

TERAPIA OMEOPATICA CLASSICA

Motivazioni per una scelta terapeutica SPONTANEA:

- rispetto dell’integrità anatomica del proprio animale

- volontà di evitare al proprio animale una serie di difficoltà e sofferenze non obbligatorie

- stimolare il recupero funzionale di un paziente dopo un intervento chirurgico

- impossibilità di farsi carico di un gravoso onere finanziario

Motivazioni per una scelta terapeutica CONSIGLIATA:

- paziente anziano

- paziente particolarmente defedato

- paziente affetto da patologie tanto debilitanti da considerare l’anestesia generale di lunga durata un rischio per la sua vita

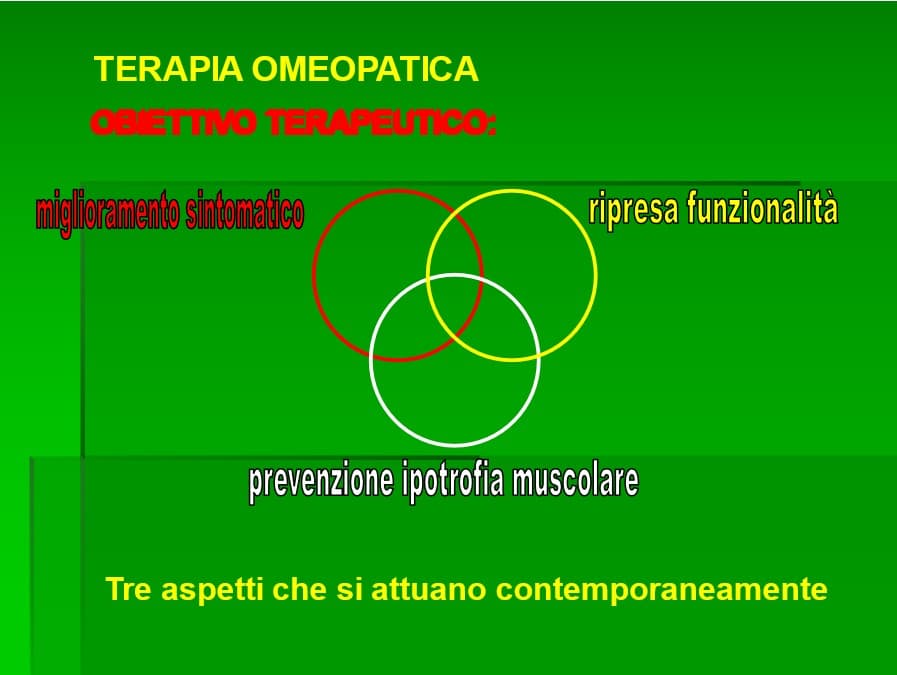

La terapia omeopatica si propone l’ottenimento di tre obiettivi: miglioramento sintomatico, ripresa della funzionalità, prevenzione dell’ipotrofia muscolare. Questi tre aspetti si attuano contemporaneamente. E’ fondamentale precedentemente stabilire una diagnosi per non sopprimere il dolore senza avere diagnosticato il problema primario. L’effetto della terapia può tranquillizzare i proprietario ma far ritardare la diagnosi approfondita, una prognosi reale e il trattamento adeguato al caso.

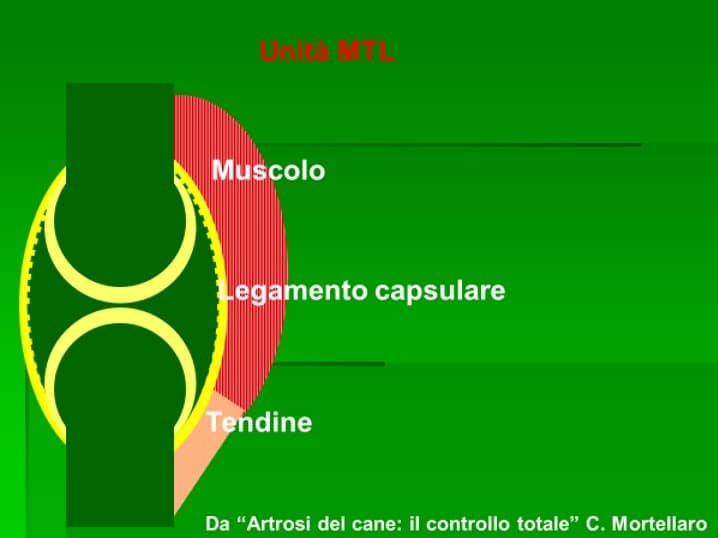

Il Rimedio Omeopatico si propone di:

- alleviare rapidamente il dolore evitando una prolungata stimolazione centrale,

- avere un’attività antinfiammatoria,

- aiutare la ripresa di una mobilità il più vicino possibile alla sua normalità,

- migliorare la stabilità articolare attraverso l’unità MTL attraverso il miglioramento del contenimento articolare attivo e passivo.

- prevenire e\o contenere il danno e la perdita cartilaginea,

- stimolare la riparazione della cartilagine,

- normalizzare la viscosità del liquido sinoviale e la relativa lubrificazione articolare

- essere efficace nella fase acuta e iperacuta

- avere un ruolo di efficace prevenzione delle ricadute.

Fase Iperacuta :

la sintomatologia dolorosa va risolta con la somministrazione di un Rimedio Omeopatico Situazionale. Questo viene diagnosticato e quindi prescritto rispettando la Legge di Similitudine

sulla base della manifestazione dei sintomi caratteristici del paziente.

Nella mia esperienza ho verificato che il paziente presenta più frequentemente tre atteggiamenti, anche se ovviamente il quadro dei sintomi è decisamente più ampio :

A) L’arto posteriore dolente è debole ed è percorso da tremori e contrazioni.

B) L’arto posteriore traumatizzato è caratterizzato da un’estrema debolezza : viene evidentemente trascinato mentre cammina.

C) La sintomatologia è caratterizzata dai dolori lancinanti al ginocchio che non ne permettono

il carico sia quando è fermo sulle quattro zampe che mentre cammina.

Terapia di mantenimento

Ricerchiamo il Rimedio Omeopatico costituzionale del paziente che permette il ripristino e il mantenimento duraturo dell’equilibrio energetico. L’effetto spesso risulta prodigioso: si ristabilisce un’andatura normale e si permette al paziente di riprendere sia un’attività fisica che un’attività sportiva normali senza rinunciare a nessun movimento.

A seconda del tipo di diluizione (CH, K, LM) del rimedio prescritto, la dose somministrata al paziente può essere di una volta al giorno per più giorni o per diverse settimane consecutive.

Normalmente ogni 3-4 settimane va aumentata la potenza del rimedio omeopatico soprattutto nelle prime fasi della terapia a causa dell’esaurimento dell’effetto della potenza precedente.

Nei casi cronici una volta ottenuto un buon livello della mobilità è possibile passare ad una somministrazione alla settimana o al mese per mantenere il recupero di una buona e duratura mobilità.

Lo stimolo energetico

è un’informazione che stimola i processi “omeostatici”, o meglio “omeodinamici” dell’organismo con diversi obiettivi a seconda dell’età del paziente

- ADULTO: sostegno

- ANZIANO: ottimizzazione della compensazione

Come si verifica:

- la diagnosi strumentale è soltanto una parte della diagnosi e della prognosi

- preponderante è la verifica dello stato di salute globale del soggetto

- per esempio nel caso di un animale affetto da grave problema ortopedico la verifica della qualità dell’andatura del soggetto nel tempo. Il riscontro della velocità di recupero funzionale in occasione della comparsa di recidive sempre meno frequenti.

- la conferma di quanto detto è che il quadro radiologico può anche peggiorare ma NON LIMITA nessun aspetto della vita del paziente, andatura e attività fisica comprese

Conseguenze

Non è fondamentale seguire il protocollo terapeutico, che resta un riferimento valido soprattutto a livello didattico e di comprensione della patologia, ma che viene superato dall’acquisizione dell’esperienza clinica. Ma è fondamentale è la verifica della capacità reattiva del paziente.

Ipotesi di meccanismo d’azione

Un risultato tanto eclatante fa sorgere una domanda : come è possibile che un paziente lesionale con una terapia esclusivamente omeopatica possa recuperare in breve tempo guarire dalla sintomatologia dolorosa e ripristinare una mobilità normale ?

E’ necessario ipotizzare un nuovo equilibrio anatomo-fisiologico che giustifichi questo risultato attraverso il recupero e il mantenimento della stabilità articolare dell’articolazione del ginocchio.

Questo equilibrio si materializza in un aspetto rilevabile costantemente : con l’ipertrofia e la fibrosi della capsula articolare che ottimizzano la stabilizzazione articolare.

Questa fibrosi indotta dall’assunzione del Rimedio Omeopatico non riduce la possibilità di esecuzione dei movimenti di flessione ed estensione del ginocchio ma li permette in piena fluidità e in assenza di dolore.

La scomparsa del dolore permette l’appoggio dell’arto e il suo relativo uso, che a sua volta determina una mancata atrofia e il successivo sviluppo della componente muscolare.

Il contenimento dell’articolazione e la possibilità di svolgere tutti i movimenti sono il traguardo ottenuto.

Mi preme sottolineare che queste fasi che noi suddividiamo per facilitarne la comprensione avvengono contemporaneamente nel nostro organismo.

L’informazione trasmessa con l’assunzione del Rimedio Omeopatico stimola i processi

“ OMEODINAMICI “ dell’organismo, che nella tradizione omeopatica sono definiti con il termine di Energia Vitale.

“ L’Energia Vitale è l’insieme delle strutture e delle funzioni dell’organismo (inteso come entità auto-organizzata, aperta e dotata di “ teleonomia ”, cioè orientata verso le funzioni superiori della nostra esistenza) che, attraverso messaggi informazionali di varia natura, tendono a mantenere l’equilibrio sistemico di sensibilità e di attività, nonché l’adattamento all’ambiente.

Più semplicemente, l’Energia Vitale è la “reattività sistemica”, l’insieme dei meccanismi fisio-patologici che permettono all’organismo di mantenersi in equilibrio, cioè in uno stato di salute.“ (definizione elaborata dalla Officina Homeopathica Internationalis).

Prognosi energetica

è deducibile soltanto “a posteriori”. Dopo la somministrazione del rimedio omeopatico corretto il paziente è in grado di:

- recuperare un buon livello di autonomia

- mantenere l’autonomia nel tempo

Limiti della metodica omeopatica:

- difficoltà di diagnosi del rimedio corretto attraverso una gerarchizzazione scorretta dei sintomi

- difficoltà di valutazione della capacità reattiva del paziente

- difficoltà di interpretazione del riferito del proprietario

Fattori condizionanti e limitanti:

situazioni verificabili da chiunque quando si ampliano gli orizzonti di approccio e relazione al paziente

- postumi di patologie che debilitano il paziente e ne riducono la capacità reattiva

- stress emotivo profondo e prolungato nel tempo come:

- sindrome abbandonica

- morte di familiari

- morte di altri animali con cui hanno sempre convissuto

- difficoltà di interazioni o umani appartenenti al nucleo familiare

- cambio di residenza o trasferimento al pensionato

- cambio di abitudini di vita

- sospensione dell’attività fisica, ludica o sportiva

- lunghi periodi di trattamento con farmaci convenzionali

- pazienti sottoposti ad intervento chirurgico

- pazienti sottoposti a lunghi periodi di immobilizzazione

- difficile comprensione da parte del proprietario dell’evolversi della terapia

- concomitanti gravi endocrinopatie (morbo di Cushing, morbo di Addison..)

Differenze tra approccio tradizionale e omeopatia:

diverso approccio al paziente:

- uguale iter diagnostico

- diversi parametri di riferimento